Si Rivière Blanche m'était contée...

Les Belles Histoires de Tonton Jean-Marc & Tatie Randy

— Tonton Jean-Marc, raconte-nous une histoire ! dit le jeune Antoine aux yeux émerveillés.

— Une histoire, pourquoi pas, mais laquelle ? répondis-je, regrettant déjà d’avoir accédé à sa demande.

— Raconte-nous les origines de Rivière Blanche, renchérit notre padawan national.

— Les origines de Rivière Blanche… Oui, c’est une histoire sombre et tourmentée, pleine de fureur et de frustration… Surtout de ma part, ajoutai-je in petto.

— Quoi ?

— Rien. Écoute bien ; je commence...

Il faut remonter à 1973. Nous avions quitté Fontainebleau l’année précédente pour venir vivre à Paris, où j’avais intégré la classe préparatoire au concours d’entrée des grandes écoles de commerce au lycée Jacques Decour. Parallèlement à cela, je poursuivais ma collaboration au fanzine Lunatique de Jacqueline H. Osterrath, pour laquelle je travaillais depuis 1971. C’est elle qui me fit alors inviter aux soirées que donnaient le Dr. Claude Avice (Pierre Barbet) et sa femme Marianne, soirées qui rassemblaient la petite communauté de la science-fiction française parisienne.

Motivé par Claude, qui fut toujours d’un soutien inébranlable et une source de conseils précieux, je me lançais dans l’écriture d’un roman de SF intitulé Les Survivants de l’Humanité, destiné bien sûr à la collection Anticipation du Fleuve Noir.

J’entamai donc la rédaction de ce roman, en dactylographiant ce dernier au verso de pages du CETIMA (Centre de Traitement de l’Information Médicale des Armées), que mon père avait contribué à fonder dans les années 60. Ma mère, qui n’était pas une novice en science-fiction, ayant lu et apprécié Dune, le cycle des Dragons d’Anne McCaffrey, R. A. Lafferty et bien d’autres, relisait et corrigeait chaque chapitre, que je retapais ensuite.

Je poursuivis l’écriture de ce roman lors de mon voyage en Angleterre, à Cambridge en particulier, après avoir intégré l’ESCP en 1974, puis à Toulon en vacances l’année suivante. Hélas, la pression des études et de la vie professionnelle qui s’ensuivit en 1977, avant mon départ pour les Etats-Unis en 1978, fit que ce manuscrit, hélas inachevé – il manquait alors les deux derniers chapitres ! – se retrouva au fond d’un tiroir, dans un classeur.

— Tout ça est déjà expliqué dans votre postface aux Survivants, interrompt alors l’Antoine à qui rien n’échappe.

— Mais pas ce qui s’ensuivit, déclarai-je péremptoirement, toisant l’insolent d’un regard torve. Je poursuis…

Pour la suite, il faut faire un grand bond de vingt ans en avant, jusqu’à la fin des années 90.

De mon point de vue, le projet des Survivants de l’humanité, bien qu’inachevé, avait servi son but, à savoir tenir la distance, chose que tout jeune auteur désireux de devenir romancier ou scénariste doit apprendre à un moment donné. Mais il faisait désormais partie d’un passé que je n’avais nulle envie de revisiter.

De plus, les chances de trouver dans les années 90 un éditeur français désireux de publier un roman de SF fleurant bon les années 70 me semblaient égales à celles de trouver une licorne dans mon jardin. Bref, finir ce roman était, pour moi, une colossale perte de temps. Mais c’était sans compter avec l’acharnement de ma mère, qui, ayant retrouvé la chemise contenant le manuscrit, et l’ayant relu, déploya alors la ténacité d’une belette toxicomane pour me convaincre d’écrire les deux derniers chapitres des Survivants.

S’engagea alors une partie de bras de fer entre ma mère et moi, qui n’est pas sans évoquer le célèbre sketch du marchand de fromage des Monty Python dans lequel John Cleese cherche à acheter du fromage – n’importe quel fromage – et le marchand, Michael Palin, trouve toujours une raison différente, aussi absurde soit-elle, pour ne pas lui en vendre. Dans cette histoire, je jouais, bien sûr, le rôle de Michael Palin.

Donc, ayant échoué, dans un premier temps, à persuader ma mère de la perte de temps que représenterait pour moi la complétion du manuscrit, je me reportai sur des arguments plus spécieux :

Moi : « Je voudrais bien, mais il va falloir retaper tout ça (pour en faire une version électronique) et je n’ai pas le temps. »

Ma Mère : « Qu’à cela ne tienne, je le retaperai pour toi. »

Zut. Mais j’avais au moins gagné du temps.

Un an ou plus s’écoula, mais un beau jour (ils le sont tous à Los Angeles), notre facteur me livre une enveloppe cartonnée en provenance de France contenant une disquette. Sur celle-ci avait été gravé le roman. J’étais au pied du mur. Il me fallait trouver une autre excuse pour échapper au pensum que représentait toujours la tâche de finir le roman, une pure perte de temps, ou du moins le croyais-je.

Moi : « Ça n’intéressera personne. »

Ma Mère : « Qu’est-ce que tu en sais ? Propose-le à un éditeur. »

À cette époque, j’avais déjà fait la connaissance de nos amis Philippe et Bernadette Laguerre, rencontrés en 1999, et nous projetions même de publier une traduction anglaise du roman de Philippe, Artahé. Je demandais donc conseil à Philippe.

« Envoie-ça à Nestiveqnen, » me suggéra-t-il. « C’est chez eux que tu auras encore le plus de chances. »

Je suivis donc le conseil avisé de Philippe, attendant avec impatience la lettre de refus de l’éditeur qui me permettrait enfin de clouer le bec à ma mère et d’enterrer ce maudit projet une fois pour toute.

Manque de bol, Nestiveqnen se déclara intéressé et désireux de lire la fin.

Zut. Tel un zombie, Les Survivants, méritant bien son titre, refusait la paix de la tombe et du classeur. Et ma mère triomphait, ce qui était encore pire.

Heureusement, le sort vint à ma rescousse et quelque temps après, je reçus un mel de Nestiveqnen m’avisant qu’ils se mettaient en veilleuse et suspendaient leurs opérations pour une durée alors non précisée.

Ah-ha ! J’avais enfin gagné !

Moi (hypocritement): « Pas de chance. L’éditeur a fait faillite. Tu comprends que dans ces conditions… »

Ma Mère : « Mais tu viens de lancer une maison d’édition. Tu n’as qu’à l’éditer toi-même. »

Zut et re-zut. Nous étions fin 2003 et Black Coat Press, telle une nova, venait de faire son apparition au firmament des maisons d’édition. Cette fois, j’étais dos au mur, à court d’excuses.

Je retroussais donc mes manches, figurativement, et écrivis enfin ces deux derniers chapitres qui auraient dû voir le jour, en bonne logique, en 1977.

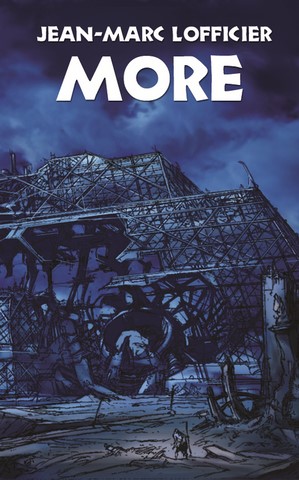

Nous étions alors en 2004, et je maquettai le roman, retitré « MORE » (du nom de son protagoniste) et, par e-mail, je discutai avec Philippe de la possibilité pour moi de faire imprimer le livre en Angleterre par la filiale britannique de Lightning Source, et pour lui d’en vendre des exemplaires aux salons et par correspondance en France. Voici la maquette à laquelle vous avez échappé :

N’oublions pas qu’à ce moment-là, nous habitions à Los Angeles et n’avions pas encore l’intention de déménager, projet qui ne prit corps qu’après la réélection de George W. Bush en novembre 2004.

Je ne sais qui de Philippe ou moi émit la réflexion qu’un livre seul serait un peu comme un OVNI, et plus difficile à écouler que s’il faisait partie d’une petite collection. Je me souviens, par contre, que c’est moi qui ai eu l’idée d’utiliser le nom de « Rivière Blanche » et la maquette blanche aux bandes bleues et noires de la période Gaston de Sainte-Croix – nostalgie, quand tu nous tiens… Dans la foulée, je revins au titre initial qui faisait plus « Fleuve Noir années 70 », tout en conservant l’illustration de mon ami Stéphan Martinière.

Mais un livre ne faisait pas une collection... Toujours par mel, Philippe me proposa alors un roman, une aventure de Gilles Novak qu’il avait écrite pour la collection de Jimmy Guieu, qui venait de disparaître. C’était La Fontaine de Jouvence, dont le héros fut rebaptisé Gilles de Grandin.

— Tu ne vois pas d’autres auteurs qui auraient un roman qui leur serait resté sur les bras ? demandai-je.

— Eh bien, j’ai un ami qui a écrit un roman pour L’Agence Arkham de Francis Valéry, qui s’est aussi cassé la gueule.

— C’est parfait. C’est qui ?

— François Darnaudet.

Le nom ne me disait rien, aussi m’enquis-je :

— Tu crois qu’il serait partant ?

Philippe ricana :

— Oh oui, c’est une vraie truffe, il marche dans tous les coups pourris, j’en fais mon affaire.

C’était La Lagune des Mensonges.

Quelques jours plus tard, grâce à Michel Pagel, Philippe apprit l’existence d’un inédit de P. J. Hérault, qu’il contacta, et qui accepta avec enthousiasme d’intégrer la nouvelle collection. C’était La Fédération de l’Amas.

Nos quatre premiers titres furent ainsi publiés à temps pour être vendus au Festival de Sèvres de Jean-Luc Rivera début décembre 2004, marquant ainsi le début officiel de Rivière Blanche.

Je me souviens encore, avec émotion, de l’accueil enthousiaste que fit le public à P. J., ainsi que d’une remarque d’un promeneur qui mit en garde son compagnon, attiré par notre maquette, en lui murmurant : « Ce sont des faux ! »

Au cours de la semaine qui suivit, hébergés chez Philippe et Bernadette, le temps de trouver ce qui deviendrait notre future résidence à Chalabre, nous poursuivîmes d’autres pistes et d’autres grands noms du Fleuve Noir nous rejoignirent : Max-André Rayjean, Dominique Rocher, Jean-Pierre Andrevon, Louis Thirion et Claude J. Legrand. Rivière Blanche était lancée !

— C’est une belle histoire, Tonton, dit le jeune Antoine, les yeux encore embués d’émotion.

— La prochaine fois, je te raconterai comment on a failli faire virer Darnaudet de son job de prof.